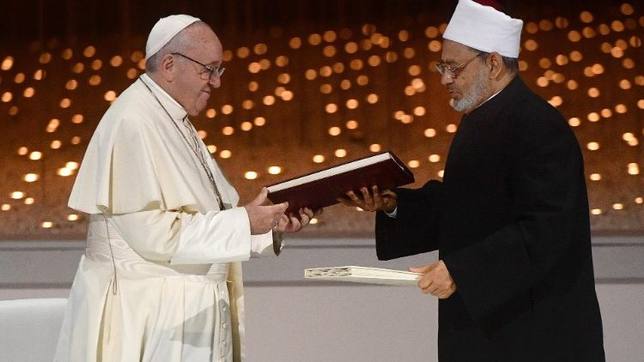

La Prima Giornata Internazionale della Fraternità Umana si svolge il 4 febbraio 2021 e il Santo Padre Francesco parteciperà a un incontro virtuale con il Gran Imam di Al-Azhar, con il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Sig. António Guterres, e con altre personalità.

*****

Per il P. Jesús Villagrasa, LC

Editoriale della rivista Ecclesia XXV, n. 1, 2021 – pp. 3-10

Le espressioni “famiglia umana” o “fraternità universale” sembrano analogie o immagini, così forzate che il loro uso sembra un abuso, o almeno un richiamo al vago soggetto di un processo irrealizzabile di armonizzazione delle molteplici e complesse dinamiche legate alla globalizzazione.

Né l’una né l’altra. L’espressione “famiglia umana” significa il genere umano e connota l’unità fattuale o morale di questo genere, l’uguaglianza di tutti gli uomini e un’indelebile aspirazione umana alla fraternità e alla pace. L’espressione non è estranea al linguaggio comune, ma né il suo contenuto è così chiaro, né si può dare per scontato il suo riconoscimento pratico nella vita quotidiana delle persone, nelle relazioni internazionali e nella gestione degli affari locali.

Nella vita pubblica, “famiglia umana” è una categoria spesso dimenticata; si trova ricorrentemente quasi esclusivamente nel Magistero della Chiesa Cattolica, dove occupa un ruolo importante. L’ultima enciclica di papa Francesco porta il titolo di un’espressione di san Francesco di significato simile: Fratelli tutti, fratelli tutti. Il Concilio Vaticano II afferma nella costituzione Lumen gentium (LG) che la Chiesa ha ricevuto da Dio l’alto compito di essere «segno e strumento di unione intima con Dio e di unità di tutto il genere umano» (LG, 1). Questa missione divenne una priorità per Giovanni Paolo II che, rivolgendo alla Curia romana in occasione della presentazione degli auguri natalizi (21 dicembre 2004), disse: «Cari fratelli, prendiamo ogni giorno maggiore coscienza che l’unione con Dio e l’unità di tutto il genere umano, a cominciare dai credenti, è il nostro impegno prioritario» (n. 4). L’unità della Chiesa e l’unità del genere umano sono un’aspirazione profonda dei cristiani e palpita nel cuore degli uomini: «Percepisco – concludeva nello stesso discorso – questa sete di unità nei volti dei pellegrini di tutte le età» (n. 6).

L’idea di una “famiglia umana” è già presente nei primi libri della Bibbia e nell’antica Grecia e Roma; è stata approfondita e arricchita dal cristianesimo, e si trova nel preambolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite (1948) e nel Concilio Vaticano II.

I primi capitoli della Bibbia mostrano che tutta l’umanità discende dai primi genitori, Adamo ed Eva. La “solitudine” di Adamo e le forme basilari di relazione – l’‘alterità’ di Adamo-Eva e Caino-Abele, e il ‘noi’ della famiglia umana – sono già presenti nel racconto della Genesi. Il peccato rompe l’unità del genere umano e si propaga in forme sempre più penetranti (cf. Gn 3-9).

Nel corso della storia, Dio cerca di salvare l’umanità e di riunirla passando attraverso varie tappe. «L’alleanza con Noè dopo il diluvio (cf. Gn 9,9) esprime il principio dell’economia divina con le “nazioni”, cioè con gli uomini raggruppati secondo i loro paesi, ciascuno secondo la propria lingua, e secondo i loro clan (Gn 10,5)» (Catechismo della Chiesa Cattolica – CIC – 56).

La “tavola dei popoli”, in Genesi 10, esprime la realizzazione di una benedizione divina sull’umanità, vista come una sola famiglia composta da membri diversi. All’inizio della storia della salvezza, proprio quando l’umanità emerge dal diluvio, questo testo sottolinea in modo quasi programmatico l’unità dell’umanità e, contemporaneamente, il valore positivo della diversità. Se la “tavola dei popoli” mostra il valore positivo dell’unità nella diversità dei popoli, la dispersione conseguente al progetto della torre di Babele, in Genesi 11, mostra per contrasto il valore negativo della sua divisione. Un progetto di unificazione dei popoli può trasformarsi in “dominio” e la diversità può generare “confusione”. Nel piano divino di salvezza, questo ordine di pluralità di nazioni «è destinato a limitare l’orgoglio di un’umanità caduta che, unanime nella sua perversità (cf. Sb 10,5), vorrebbe fare da sé la propria unità alla maniera di Babele (cf. Gn 11,4-6)» (CIC 57).

Le visioni contrapposte di unità e diversità presentate in Genesi 10 e 11 troveranno la loro sintesi nel passo della migrazione di Abramo (Gn 12,1-3) che costituisce la conclusione della storia delle origini e l’inizio della storia patriarcale. La migrazione di Abramo, il “nome” (v. 2) e la benedizione per tutte le famiglie della terra, si oppongono alla migrazione dei costruttori della torre di Babele (11,2), al “nome” che vogliono farsi (11,4) e alla dispersione che chiude l’episodio della torre. Per riunire tutta l’umanità dispersa, per ricostituire la famiglia umana, Dio sceglie Abramo e lo chiama a uscire da ciò che per lui era più proprio e amato, il suo paese, la sua parentela, la casa di suo padre, per farne Abraham, cioè, «il padre di molte nazioni» (Gn 17,5): «Per te saranno benedetti tutti i popoli della terra» (Gn 12,3).

«Il popolo nato da Abramo sarà il depositario della promessa fatta ai patriarchi, il popolo dell’elezione (cf. Rm 11,28), chiamato a preparare l’incontro di un giorno di tutti i figli di Dio nell’unità della Chiesa (cf. Gv 11,52; 10,16)» (CIC 60). Nella discendenza promessa da Dio ad Abramo saranno benedetti tutti i popoli della terra. Questa discendenza sarà Cristo (cf. Ga 3,16) in cui la effusione dello Spirito Santo formerà ‘l’unità dei figli di Dio dispersi’ (cf. Gv 11,52)» (CIC 706).

L’idea di una “famiglia umana” si trova, in forma embrionale, nel mondo antico greco-romano fin dai primi testimonianze; nei poemi omerici, anche nel senso proprio di parentela di sangue, a causa delle storie genealogiche da cui si nutre la religione classica e il pensiero prefilosofico primitivo: dèi e uomini sono visti come parenti e “figli” della divinità. Zeus è il “padre degli uomini e degli dèi”. Il greco arcaico ha un forte senso di unità della razza umana. Tuttavia, lo sviluppo storico successivo, specialmente nel momento delle guerre persiane, tende a enfatizzare i motivi di differenziazione tra greci e barbari.

Il fiorire del pensiero sofistico, filosofico e scientifico del V secolo a.C., sebbene in alcune occasioni sembri fornire un sostegno teorico-scientifico a teorie “razziste”, costituisce generalmente un momento di profonda riflessione sull’uomo che eventualmente si concluderà, anche grazie a eventi politici come l’impero conquistato da Alessandro Magno e l’Impero Romano, in un universalismo come quello presente prima nelle filosofie ellenistiche e poi nel pensiero romano di Cicerone e Seneca.

Questi e altri pensieri nascente nella filosofia greca si svilupperanno grazie al cristianesimo. Si pensi, ad esempio, ai concetti di persona e comunità. I grandi filosofi antichi avevano già sottolineato la grandezza della persona: la dignità spirituale della sua vita intellettuale, la sua profonda aspirazione all’assoluto, la vita morale della sua coscienza, la sua capacità di cercare il vero, il buono e il bello. E mostrarono il rapporto stretto tra persona e comunità. Basti menzionare le considerazioni platoniche sull’origine della comunità: questa nasce dalle molteplici esigenze umane (Platone, Repubblica 369 b). Aristotele crede che l’uomo sia un animale sociale e, anche se non avesse bisogni da soddisfare, desidera vivere in comunità (Politica III, 6, 1278 b) poiché, per sua natura sociale, la persona desidera la vita comunitaria per se stessa e non solo per la sua utilitas. Vivere in comunità è connaturale all’uomo. Queste visioni della connaturalità dell’uomo alla vita comunitaria erano gravate da alcuni limiti strutturali, poiché mancava una trascendenza chiara e forte della persona sulla comunità politica.

Il cristianesimo arricchisce l’idea di “famiglia umana” e purifica e porta alla pienezza i concetti di persona e comunità. L’unità del genere umano è uno dei messaggi più belli e, allo stesso tempo, più impegnativi che il cristianesimo, come lievito della storia e della civiltà, ha introdotto nella cultura. E questo perché l’idea di persona, vista nella sua dignità eminente, è frutto dell’ispirazione biblica – soprattutto neotestamentaria – e perché, da un punto di vista concettuale, si formò all’interno delle dispute trinitarie nell’epoca dei grandi concili ecumenici dell’antichità, e poi si arricchì con il pensiero dei Padri, e dei filosofi e teologi medievali e successivi. Parallelamente alla storia del concetto di persona, si sviluppa, grazie al cristianesimo, il concetto di comunità.

A partire dall’esperienza di fede in Gesù Cristo morto e risorto, le prime comunità cristiane superarono non solo i limiti delle antiche concezioni filosofiche, ma anche l’etnocentrismo della tradizione ebraica e si aprirono all’accoglienza degli stranieri. Gesù espande il comandamento biblico dell’amore al prossimo per abbracciare lo straniero e il nemico. Accoglie tutti come fratelli: poveri, malati, peccatori, donne e bambini, esclusi dalla società del suo tempo. In Gesù Cristo, solidale con la condizione umana e redentore per la sua morte in croce, i primi cristiani riconoscono il Figlio che Dio ha esaltato facendolo Signore universale.

In questa fede in Cristo Signore si innesta la missione cristiana aperta a tutti i popoli, senza distinzione di vicini e lontani, ebrei e pagani, appartenenti alla propria etnia o stranieri. Paolo di Tarso ha una vocazione specifica ad ampliare gli orizzonti della predicazione della fede cristiana. Seguendo le sue orme, i discepoli di Gesù Cristo, con la forza dello Spirito, percorrono un mondo “senza confini”, portando l’annuncio di un Dio che è Padre di tutti, accoglie e perdona tutti, fino agli estremi confini del mondo. La missione divina supera tutte le barriere etniche, religiose e culturali per formare da popoli diversi e divisi un’unica umanità, nuova e riconciliata; e ogni volta che queste barriere vengono ricostruite, i cristiani dovrebbero trovare nella loro fede la forza per abbatterle.

Il cristianesimo ha contribuito a far emergere negli uomini una coscienza più forte e viva della dignità di ogni persona e dell’unità naturale del genere umano. Questa convinzione generale si riflette nell’uso di “famiglia umana” nel Preambolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, che sembra suggerire un fatto ontologico: che tutti gli uomini, in un modo o nell’altro, derivano da un unico principio e, quindi, possiedono la stessa natura e uguale dignità. Questo fatto è una premessa di base di tutta la dichiarazione. Infatti, il Preambolo si apre con questa affermazione: «La libertà, la giustizia e la pace nel mondo hanno come base il riconoscimento della dignità intrinseca e dei diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana».

Questa dichiarazione è la prima chiara internazionalizzazione dei diritti umani, poiché prima erano considerati una questione interna degli Stati. Di fatto, l’unica azione di un governo al di fuori dei propri confini consisteva nella protezione diplomatica esercitata a favore di un proprio cittadino, ma non come persona dignitosa e soggetto di diritti validi ovunque, bensì come soggetto protetto. Dopo i crimini della Seconda Guerra Mondiale, nell’arena internazionale crebbe la convinzione che al di sopra della sovranità degli Stati si trovi il rispetto della dignità e dei diritti dell’uomo, come uomo, per essere uomo e membro, proprio, della famiglia umana.

Il Concilio Vaticano II utilizza il termine “famiglia umana” almeno quaranta volte. È un’altra forma di significare l’unità del genere umano, ma con una particolare connotazione. L’espressione si presta, senza dubbio, come risorsa per il discorso parenetico. Ma, oltre la parenesi, “famiglia umana” si riferisce innanzitutto a un dato ontologico, a un “essere”, e solo come conseguenza a un “deve essere”: un compito, una sfida morale e un obiettivo per i membri che ne fanno parte. Di fatto, nel Concilio si articolano questi tre significati o dimensioni della “famiglia umana”: dato di fatto, compito etico e meta.

Nei testi del Vaticano II l’idea di “famiglia umana” appare come un dato evidente della condizione umana: si parla spesso di essa come se fosse indiscutibile che tutti gli uomini costituiscano biologicamente e ontologicamente un’unità (GS, 2, 3, 29, 37, 38, 56, 57, 63, 74, 86, DH, 15, IM, 3). Questo dato ontologico, nelle ultime decadi, sembrava essere percepito meglio. «La storia stessa è soggetta a un processo di accelerazione tale che appena l’uomo riesce a seguirla. Il genere umano corre la stessa sorte e non si diversifica più in varie storie disperse» (GS, 5). Con il suo ingegno, attraverso la scienza e la tecnologia, e «con l’aiuto soprattutto dell’aumento sperimentato dai vari mezzi di scambio tra le nazioni, la famiglia umana si sente e si fa una sola comunità nel mondo» (GS, 33). I Padri conciliari esprimono la gioia di vedere che l’umanità, dopo le immense ferite delle guerre mondiali, si riunisce, di fatto, in una nuova e stretta «unità civile, economica e sociale» (LG, 28).

Dall’osservazione di una crescente interdipendenza tra le nazioni, il Concilio trae un’idea del bene comune sempre più universale, che implica «diritti e doveri che riguardano tutto il genere umano» (GS, 26). Infatti, il Concilio osserva che la famiglia umana ha raggiunto un punto cruciale nel suo sviluppo in cui solo il raggiungimento della pace universale può salvarla (cf. GS, 77). Da un lato, quindi, il Vaticano II osserva con soddisfazione che si sta realizzando l’unità della famiglia umana; dall’altro, il suo aspetto drammatico non viene taciuto, poiché nell’era atomica il potenziale dei conflitti ha raggiunto una tale dimensione che solo la loro regolamentazione pacifica a livello planetario può salvare l’umanità